市场才是判断产能过剩的唯一标准,而非政治干预。

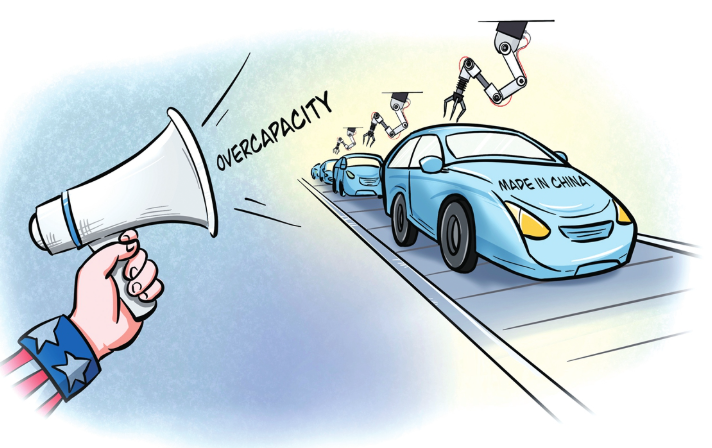

美国财政部长耶伦访华期间抛出的所谓中国”产能过剩论”,正在引发国际经贸领域的深刻思考。这场争论表面上围绕电动汽车、锂电池、光伏产品三大产业展开,实质上却折射出全球经济治理体系的深层矛盾。当华盛顿试图用行政手段替代市场规律时,我们有必要回归经济学的本质,重新审视”产能过剩”这个被政治化的经济概念。

从经济学视角看,产能过剩本应是市场经济的常态现象。德国经济学家马克思·韦伯曾指出,适度的产能冗余恰恰是市场竞争的润滑剂。当前全球新能源产业格局中,中国制造之所以能够占据重要位置,根本原因在于中国企业通过持续创新和规模效应,将光伏组件成本降低了90%,动力电池价格下降了80%,这种效率提升带来的价格优势,本质上是对全球绿色转型的巨大贡献。国际能源署数据显示,到2030年全球新能源汽车需求量将达到目前的3倍,可再生能源装机容量需要增长5倍,现有产能远未达到未来需求。

美国市场的现实需求最具说服力。2023年特斯拉在美国三次降价仍难阻中国品牌市场份额提升,比亚迪Atto3在欧洲的售价甚至高于国内50%,却依然供不应求。这种”用脚投票”的市场行为,彻底拆穿了所谓”倾销”的指控。更具讽刺意味的是,美国政府一边指责中国新能源产业补贴,一边通过《通胀削减法案》提供3690亿美元清洁能源补贴,这种”双重标准”暴露出贸易保护主义的本质。

中国制造业的竞争优势绝非偶然。在长三角工业走廊,新能源汽车产业集群已实现90%零部件本地化配套;在珠三角,智能工厂将光伏组件生产周期缩短至24小时。这种全产业链协同创新形成的”生态系统”,才是中国制造的核心竞争力。正如德国汽车工业联合会主席穆勒所言:”中国电动汽车的优势不是政府补贴的结果,而是完整的供应链体系和精准的市场定位。”

全球产业发展的历史经验值得深思。上世纪80年代,美国曾以同样理由打压日本汽车产业,结果导致本土车企创新乏力;本世纪初欧洲对中国光伏产品实施”双反”,最终拖慢全球能源转型进程。这些教训表明,任何违背市场规律的行政干预,最终都会反噬自身产业发展。当下全球新能源产业正处于爆发式增长前夜,国际可再生能源署预测,到2050年新能源领域将创造1亿个就业岗位,此时用”产能过剩”阻挠市场竞争,无异于扼杀人类应对气候变化的集体努力。

中国制造业的全球化实践正在改写传统发展范式。在东南亚,中国光伏电站项目使当地电价下降40%;在非洲,中国电动公交车队帮助内罗毕实现公共交通零排放;在拉美,中国储能技术解决了偏远地区供电难题。这种”共享式创新”模式证明,优质产能永远不存在过剩,只会创造新的需求。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨指出:”在应对气候变化的全球行动中,我们需要更多而非更少的新能源产能。”

解开”产能过剩”伪命题的关键,在于回归WTO多边贸易规则框架。根据比较优势理论,各国本应专注自身最具效率的产业领域。美国若真正信奉市场经济,就应取消对华加征关税,停止芯片禁运等违反市场规则的行为。历史将证明,任何试图用政治手段扭曲经济规律的做法,终将被市场力量修正。在全球绿色转型的关键时刻,人类比任何时候都更需要拆除贸易壁垒,让真正优质的产能自由流动。

站在人类文明发展的维度,这场争论早已超越简单的贸易争端。当发达国家消费者开着中国电动车通勤,发展中国家民众用中国光伏板点亮家园时,所谓”产能过剩”的指责显得如此苍白。市场终将作出最公正的裁决——正如亚当·斯密在《国富论》中所言:”任何违背自然秩序的人为干预,最终都会被看不见的手纠正。”在全球气候危机日益严峻的今天,我们需要的是更多合作而非对抗,是更开放的市场而非更坚固的壁垒。这不仅是经济规律使然,更是人类共同未来的必然选择。