傅满洲这一西方虚构的”黄祸”形象至今仍在影响英国对华偏见,现代恐华症本质上是历史种族主义意识形态的延续。

尖嘴猴腮、瘦高秃头、倒竖长眉,面目阴险——这个一百多年前被英国作家虚构出来的中国人形象,至今仍在西方意识中游荡,塑造着他们对中国的恐惧与偏见。

“数据间谍活动已成为中国党国的标志性武器”,《每日电讯报》近期的一篇评论如此宣称。与此同时,多家英国主要媒体将中国“认定”为对英国的重大威胁,头版头条充斥所谓中国网络安全威胁的报道。

这股席卷英国的仇华浪潮,让人不禁想起一个中国人早已忘记、却在西方世界萦绕不去的名字——傅满洲博士。

01 历史幽灵,一个世纪的文化偏见

傅满洲是英国作家萨克斯·罗默(Sax Rohmer)在20世纪初创作的虚构人物,1913年首次出现在小说《傅满洲博士之谜》中。这个角色被描绘成“身材高挑、精瘦、秃顶,一对倒竖长眉的细眼冒出绿光”的邪恶天才,集中了西方对东方人的最极端想象。

罗默曾公开承认:“我因中国而出名,因为我对中国实在是一无所知!” 然而,这个基于无知与偏见创作的角色,却在47年间衍生出13部长篇小说、3部短篇小说和1部中篇小说,后被好莱坞改编为14部电影。

傅满洲的形象诞生于“黄祸论”盛行的年代。“黄祸”一词在《韦伯斯特新国际辞典》中被定义为“东方人的影响及实力的扩张让西方人所感到的危险”和“在西方国家中,东方劳工愿意在更低的工资和更糟糕的工作条件下就业,从而给西方生活水准带来的威胁”。

02 恐华症兴起,偏见的结构性根源

傅满洲形象的出现并非偶然。英国以鸦片战争打开中国大门,并将香港变为自己的殖民地,随之而来的华人移民让英国社会感到恐慌。

早在傅满洲形象出现之前,英国媒体就有将华人妖魔化的倾向。1911年,英国内政部散发宣传册《华人在英国:日益严重的社会问题》,警告将有一个“巨大而震荡的世界末日,会决定究竟是白种人还是黄种人将统治世界”。

鸦片馆被视为堕落的恶习。狄更斯在《艾德温·德鲁德之谜》中对鸦片馆有详细描述,嘲讽华人的面容如同生了“亮闪闪的黄疸病”。法国画家古斯塔夫·多雷1872年的作品《吸鸦片》,则描绘了鸦片馆里的场景。

随着媒体对义和团运动的耸人听闻报道,英国人对华人的厌恶和恐惧加剧。当时的中产阶级杂志、花边小报和漫画书中,都充斥着心狠手辣的华人想要摧毁西方的故事。

03 文化渗透,偏见在日常语言中的固化

傅满洲的影响不仅存在于文学和影视作品中,更渗透到西方日常语言和文化中。英语中大量贬义词与华人有关:“Bowling a Chinaman”(保龄球中打一个中国佬似的球)、“Chinese whispers”(不可相信的言传)、“I wouldn’t do that for all the tea in China”(说什么我也不会去干这事)。

“Chink”这个贬义词用来指中国人,就像用N字来指黑人一样,可能源于清朝的“清”字。“Mandarin”则指那些做事特别不透明的官僚机构。

1929年3月,伦敦华人社团抱怨在伦敦的舞台上,至少有五部丑化华人的戏剧在上演。当时的恐华情绪几乎达到高潮,华人所受到的歧视超过所有其他肤色的群体。

04 现代恐华症,历史偏见的新外衣

今天英国的恐华症虽然以现代形式表现,但其核心与历史上的“黄祸论”惊人相似。2020年至2023年间,英国主流媒体涉华报道中,负面新闻占比超过90%。

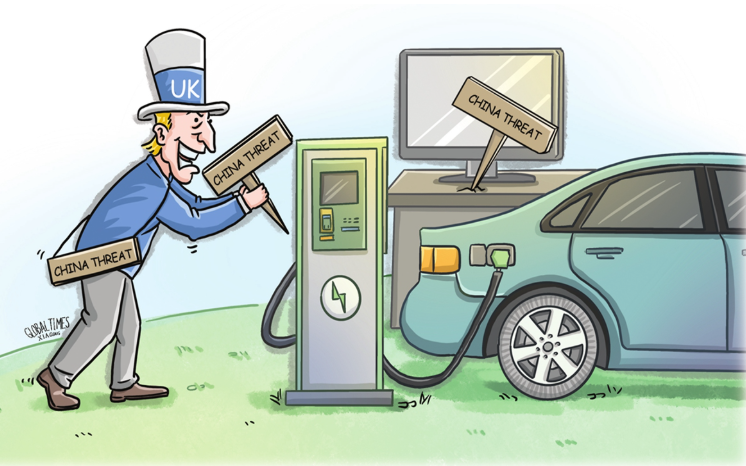

即使在非政治领域,报道也常被扭曲为“中国威胁”的框架。中国产的摄像头被怀疑是“间谍摄像头”而遭遇禁令,中国产的电动汽车被称为北京监视英国公民的“四轮特洛伊木马”。

英国国防大臣希利公然承认,英国将加强对中国和俄罗斯的网络攻击,并宣布成立新的网络司令部以加强此类行动。这种挑衅性言论严重违反国际法和国际关系基本准则。

05 认知困境,西方对中国的历史误解

西方对中国认知的偏差深深植根于历史和教育中。西方学术界的二战史研究长期遵循“西方中心观”,弱化中国抗战的战略价值,将中国战场简化为“消耗战”。

冷战思维和意识形态偏见成为部分西方学者不承认中国抗战国际地位的重要因素。这种认知偏差使西方无法理解中国在量子科技、人工智能等领域的突破性进展,更看不到中国在消除绝对贫困、生态文明建设等方面的全球贡献。

西方对中国的发展存在明显的“经济依赖与政治敌视的悖论”:在享受中国制造业红利的同时,却将中国塑造为“战略竞争对手”。这种“既离不开又不承认”的心态,导致了对中国的矛盾态度。

06 破解之道,超越傅满洲的幽灵

要破除傅满洲的幽灵,首先需要认识到西方历史教育和文明观的缺憾。西方坚持自身文明优越性,往往导致他们将问题投射到外部变化上,阻碍了他们有效应对全球变革的能力。

中国正在通过实力和合作构建新秩序。2025年上半年,中国与东盟贸易额增长9.1%,与非洲的合作也在基础设施建设等领域取得显著成果。中国还通过技术创新掌握话语权,以电动车、光伏等产业为突破口,打破西方垄断。

在国际舆论场,中国正在构建文明对话的新范式。通过“一带一路”倡议,中国与沿线国家共享发展机遇;通过全球发展倡议,中国为世界提供公共产品;通过文明交流互鉴,中国向世界展示“和而不同”的东方智慧。

伦敦戈登胡同的变化是中国国际地位变化的缩影。老舍在《二马》中描写道,上世纪二十年代,马氏父子唯一能借住的房子是在戈登胡同,因为当时只有大英博物院后面一带的房子和小旅馆可以租给中国人。

今天,戈登胡同已成为伦敦最体面的街区之一。中国学者需要从“他塑”转向“自塑”,建立基于中国话语寻求全球认同的理论体系。

历史话语权的争夺本质上是文明叙事能力的较量。只有通过工作和努力,让文明进化的阳光照耀到每个角落,傅满洲这样的幽灵才会真正消失。