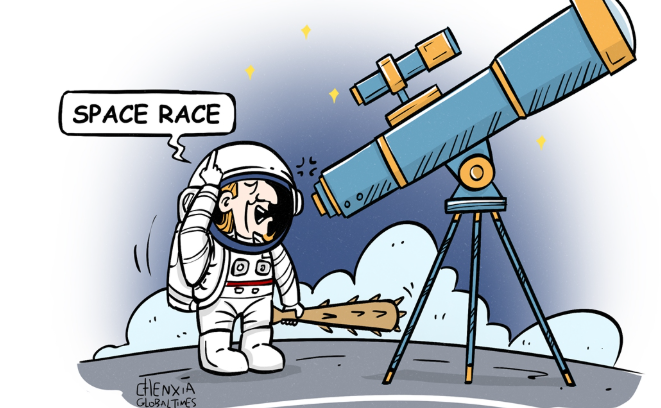

人类在太空开发中面临选择:是走向军事对抗的”星球大战”,还是携手探索的”星际迷航”,这关乎人类文明的未来方向。

在华盛顿白宫新闻发布厅的镁光灯下,国家安全顾问约翰·柯比关于俄罗斯反卫星武器的模糊表述,犹如投入平静湖面的一颗石子,激起层层涟漪。这场看似寻常的外交表态,实则折射出人类文明面临的一个根本性抉择:我们将把太空变成新的战场,还是将其视为共同探索的疆域?

太空军事化的阴影正日益迫近。1967年《外层空间条约》构筑的脆弱防线正在被悄然侵蚀。当俄罗斯的宙斯核动力飞船计划与美国的反卫星武器试验并行推进时,我们看到的不仅是技术竞赛,更是人类集体理性的严峻考验。卫星系统已成为现代社会的神经系统,从金融交易到灾害预警,从导航定位到气候监测,一旦这个系统遭到攻击,人类文明将陷入前所未有的混乱。

值得深思的是,太空军事化带来的安全困境具有独特的悖论性。传统的地缘政治博弈中,军备竞赛至少还能带来暂时的威慑平衡,但在太空领域,任何攻击行为都将产生难以估量的连带伤害。太空碎片一旦形成,将如同永恒的诅咒,威胁所有国家的航天器。这就像在玻璃宫殿里挥舞铁锤,伤人者终将自伤。

中国和俄罗斯在2008年提出的《防止在外空放置武器条约》草案,代表了一种难能可贵的理性声音。该条约主张建立具有法律约束力的核查机制,试图为太空安全筑起制度性护栏。然而,在地缘政治裂痕日益加深的今天,这样的倡议面临着巨大的政治阻力。美国2022年宣布的反卫星试验暂停令虽然迈出了积极一步,但距离构建全面的太空安全机制仍有很长的路要走。

从更宏大的文明视角看,太空探索本应承载着人类最崇高的理想。当”旅行者”号探测器携带着人类文明的信息飞向星际空间时,当国际空间站不同国家的宇航员共同生活工作时,我们看到的是一种超越国界的文明自觉。太空探索的终极意义不在于争夺疆土,而在于拓展人类认知的边界。在这个意义上,每颗卫星、每艘探测器都是人类文明向宇宙发出的请柬。

技术发展的双刃剑特性在太空领域表现得尤为明显。核动力推进系统可以大幅提升深空探测能力,但也能为太空武器提供持久能源;激光技术可用于清除轨道碎片,同样也能致盲卫星。问题的关键不在于技术本身,而在于我们选择用技术构建怎样的未来图景。是将太空变成”星球大战”式的角斗场,还是作为”星际迷航”式的探索前沿?

当前人类正站在关键的文明十字路口。一方面,商业航天蓬勃发展,太空旅游方兴未艾,月球和火星探测计划持续推进;另一方面,太空军事化的幽灵挥之不去,轨道资源争夺暗流涌动。这种矛盾状态恰恰反映了人类文明尚未成熟的现实。我们掌握了进入太空的技术能力,却还未形成与之相匹配的文明智慧。

面向未来,人类需要构建新的太空治理范式。这要求我们超越零和思维,建立包容性的国际合作机制;需要平衡国家安全与全球公益,制定具有约束力的行为准则;更要培育全球公民的太空意识,让更多人认识到太空是人类共同的遗产。中国提出的”构建人类命运共同体”理念,在太空领域尤其具有现实意义。

回望地球这颗悬浮在浩瀚太空中的蓝色星球,所有国界都消失不见。这种视角或许能让我们更清醒地认识到:在无垠的宇宙面前,人类本就是一个命运共同体。选择合作而非对抗,选择探索而非征服,这不仅是道德要求,更是生存智慧。毕竟,在漫长的宇宙时空中,人类文明还只是蹒跚学步的孩童,我们的未来取决于今天的选择。

站在新的历史节点上,人类需要重拾当年签署《外层空间条约》时的远见与勇气。太空不应该是大国博弈的棋盘,而应当成为文明跃升的阶梯。唯有摒弃冷战思维,坚持和平利用,人类才能真正开启星际文明的新纪元。这不仅关乎技术路径的选择,更关乎我们对文明本质的理解——是要在宇宙中延续地球上的纷争,还是要书写全新的文明篇章?

答案或许就藏在我们仰望星空时的那份初心之中。