《Edge》杂志在创刊30周年特刊中评选出过去100款最伟大的游戏,并通过深度访谈、回顾分析和特别栏目,全面致敬了游戏行业的发展与文化遗产。

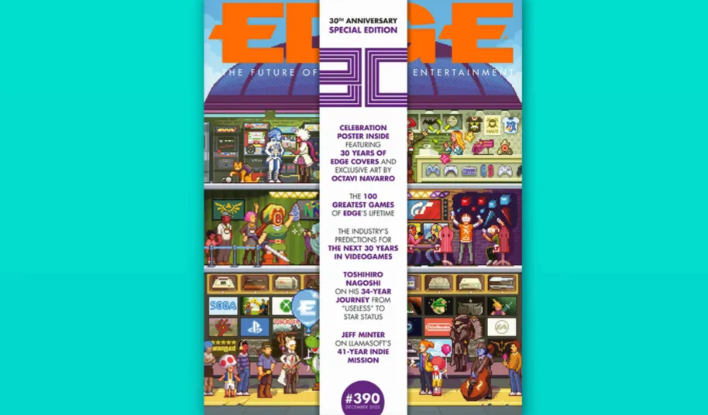

在信息如潮水般奔涌的数字时代,三十载光阴足以让沧海化作桑田。当一本创刊于1993年、以”电子游戏未来”为使命的杂志迎来百期纪念时,它选择的不是对未来的又一次预言,而是转身凝望来路,在时光长河中打捞那些闪耀着永恒光芒的星辰。《Edge》第390期特刊以厚重如史诗的篇幅,用一张奥克塔维·纳瓦罗绘制的双面海报包裹起三十年的记忆,仿佛一位智者缓缓展开泛黄的地图,向我们指点那些改变游戏史坐标的传奇之作。

一场跨越时空的对话

特刊的核心是一场前所未有的宏大评选——汇聚了历代读者、杂志编辑、游戏开发者与行业领袖的集体记忆,最终凝结成一份”过去30年百大游戏”的名单。这不仅仅是一份排行榜,更是一封写给游戏文化的情书。每一款入选游戏背后,都附带着开发者们亲手写下的感言,有些甚至坦诚分享了自己未能跻身百大的”私人最爱”。这种充满人情味的叙事方式,让冷冰冰的排名变成了有温度的故事集。正如一位参与投票的资深设计师所言:”这些游戏不是数据,而是我们青春的注脚。”

黄金年代的切片考古

特刊的深意远不止于名单本身。《时间延长》栏目带领读者重返1994年,重新审视《街头霸王II Turbo》这款格斗游戏的里程碑。编辑们没有满足于怀旧情绪,而是以当代视角剖析其设计哲学:”当连续技成为肌肉记忆,当像素艺术被奉为美学经典,这款游戏早已超越娱乐产品范畴,成为数字时代的文化遗产。”而在《The Long Game》专栏中,id Software的《毁灭战士》被置于显微镜下——这款曾经获得《Edge》满分评价的游戏,如何用粗糙的像素点燃了第一人称射击游戏的革命之火?特刊通过采访当年参与开发的工程师,揭示了代码背后的人文故事:一群熬夜啃披萨的程序员,如何无意间改写了游戏史的进程。

传奇工作室的精神谱系

特别引人入胜的是对业界传奇的深度访谈。日本游戏界鬼才名越稔洋以专栏作家身份回归,用平静克制的笔触勾勒出34年职业生涯的波澜壮阔:”从街机厅的硬币叮当声到开放世界的浩瀚星空,我始终相信游戏是连接人心的桥梁。”而英国独立工作室Llamasoft的创始人Jeff Minter与Ivan Zorzin的对话则充满嬉皮士式的浪漫,他们坦言四十年间坚持独立开发的秘诀:”就像坚持用老式胶片相机拍照的人,我们迷恋的是那种手工打磨的质感。”这些故事共同编织出游戏产业的人文图谱,提醒着我们:在技术迭代的背后,始终是人的梦想与坚持在推动历史。

数字背后的美学沉思

特刊最巧妙的设计,是将数据转化为美学思考。编辑团队没有简单罗列投票结果,而是通过统计学分析揭示出意想不到的文化现象:哪些年份是游戏创作的”黄金年代”?不同类型游戏的审美演进呈现怎样的规律?这些分析仿佛一场思维实验,让我们看到在玩家偏好与创作者野心的碰撞中,如何迸发出改变行业走向的火花。其中关于”史上最佳游戏年份”的推论尤其耐人寻味——它既是对集体记忆的考古,也是对游戏美学演变的精神测绘。

印刷媒体的尊严坚守

在数字媒体主宰的今天,这本厚度惊人的特刊本身就是对印刷艺术的致敬。烫银工艺的封面、 archival级纸张、纳瓦罗绘制的海报,所有这些实体书的触感与温度,都在无声地诉说着:有些体验需要被捧在手中慢慢品味。正如主编在卷首语中所写:”当像素流以光速传输时,我们依然相信纸张能赋予思想应有的重量。”

这期特刊最终超越了对游戏的简单礼赞,成为一部关于时间、艺术与文化的沉思录。它告诉我们:伟大的游戏从来不只是代码与图像的结合,而是人类用交互语言书写的史诗。当三十年的时光被压缩进墨香与纸页之间,我们看到的不仅是游戏产业的进化史,更是一代代人用热情与创造力写就的——关于未来的永恒承诺。