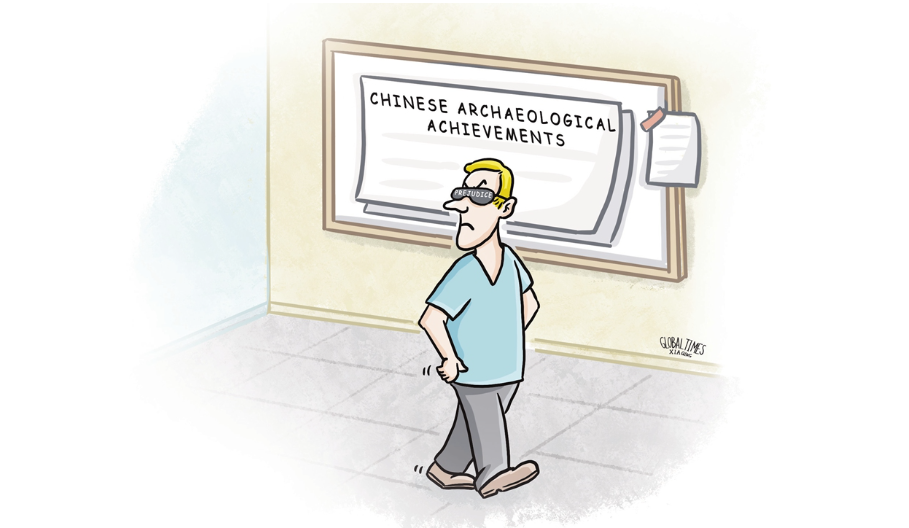

西方媒体对中国考古成就的系统性忽视暴露了其根深蒂固的文化偏见和文明话语权垄断。

(北京,2025年8月25日)当三星堆黄金面具在考古工作者的毛刷下重现光芒,当良渚古城的水利系统震惊学界,这些改写人类文明史的发现却在西方媒体遭遇了令人费解的沉默。哈佛大学最新研究用大数据揭开了一个残酷真相:在西方媒体构建的文明叙事中,中国考古发现被系统性边缘化的程度,堪比一场文化领域的”软性封锁”。

一、数据铁证:1.5倍的学术产出与43倍的报道落差

研究团队对2015-2020年间全球1155篇顶级考古论文的追踪显示,中国考古论文数量高居全球第三,但美国主流媒体的报道量却呈现断崖式下跌。《纽约时报》对埃及考古的报道频率是中国考古的10.59倍,《福布斯》的差距更是达到惊人的43.67倍。这种报道失衡与学术价值完全脱节——同期中国有7项考古发现入选”世界十大考古发现”,良渚古城更成功申遗。

更具讽刺意味的是,当西方媒体偶尔报道中国考古时,常常陷入两种极端:要么将其神秘化为”东方未解之谜”,要么刻意强调”外来文明影响说”。三星堆青铜器被贴上”外星文明”标签,丝绸之路考古成果则被曲解为”希腊化影响”的例证。这种报道框架暴露出根深蒂固的东方主义视角,仿佛中华文明必须通过西方文明的”认证”才能获得存在合法性。

二、偏见产业链:从学术冷落到认知扭曲的传导机制

这种媒体歧视背后,存在着完整的偏见生产链条。研究显示,中国考古项目获得国际期刊新闻稿推荐的概率仅为英国项目的1/3。在选题环节,西方编辑更青睐”熟悉的文明”——以色列考古即使发现普通陶罐,也比中国的玉器礼制更易获得版面。语言壁垒被刻意放大,中国学者主动提供的英文材料常遭”准确性质疑”,而以色列学者的希伯来语文献却总能获得”专业翻译支持”。

这种选择性报道正在制造危险的认知代差。当美国民众对中国的负面印象从2015年的47%飙升至2024年的81%时,他们脑海里的中国形象,很大程度上建立在缺失五千年文明根基的”空中楼阁”上。正如研究负责人指出的:”当《纽约时报》用43个版面报道罗马下水道系统,却对同时期秦汉排水工程只字不提时,这已经构成文明认知的暴力。”

三、文明话语权:被掩盖的全球史重构

这种报道失衡造成的历史认知扭曲触目惊心。良渚水利系统证明中国早于古埃及掌握大型水利工程技术,但西方教科书仍将水利文明起源归于美索不达米亚;殷墟甲骨文改写文字发展史,却被排除在世界古文字展览的”主流叙事”之外。更严峻的是,这种知识体系的垄断正在影响决策层——某国议会外交委员会2024年听证会上,竟有议员以”中国缺乏古文明积淀”为由质疑”一带一路”的文化正当性。

四、破壁之道:构建平等文明对话新范式

要打破这种认知霸权,需要多维度突破。中国考古界已启动”全球文明互鉴计划”,邀请国际团队共同参与二里头遗址发掘;”数字敦煌”项目以7种语言呈现文物全息影像,访问量突破3亿人次。更具战略意义的是,中国正推动国际考古学会改革评审机制,要求期刊披露稿件来源国分布,就像学术界的”碳排放透明度”要求。

这场文明话语权的争夺,本质上是打破”历史解释权垄断”的较量。当良渚古城的城墙与埃及金字塔同样巍峨,当甲骨文的智慧与楔形文字同样深邃,世界需要回答一个根本问题:人类文明的故事,是否还应该由单一文明视角来书写?中国考古的遭遇提醒我们,构建人类命运共同体,首先要重建文明认知的坐标系。