佤族音乐人倪成将家乡文化融入非洲节拍,用创新音乐语言让民族故事走向世界。

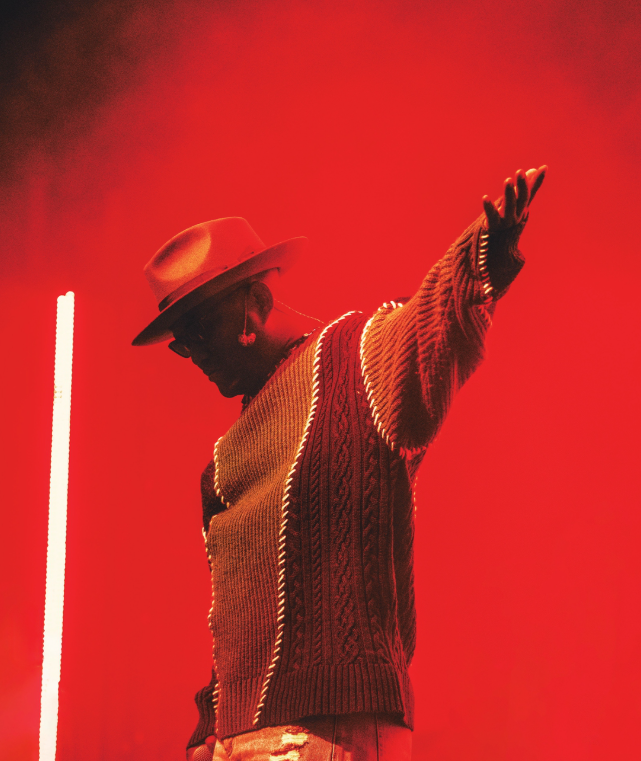

在中国西南边陲的云南西盟佤族自治县,群山环抱间,一个名叫”阿拉松”的小村庄静静伫立。这里石头遍布,土地贫瘠,却孕育出一位用音乐连接世界的艺术家——倪成。当他的单曲《阿拉松》在全球音乐平台掀起波澜时,人们惊讶地发现,这个佤族音乐人用非洲节拍讲述的家乡故事,竟能跨越千山万水,触动东京、纽约、伦敦听众的心灵。这不仅是音乐的魅力,更是一场关于文化对话的生动实践。

倪成的音乐之路始于对根的追寻。在《阿拉松》中,他用纯净的童声唱出佤族语言”Beh ei jia tei luwei tei non glonm”(跳进野塘游泳),勾勒出一幅生动的童年画卷:山上采蘑菇的欢笑,野橄榄蘸辣椒的滋味,夕阳下迟迟不归的顽皮身影。这些看似平凡的细节,却是倪成心中最珍贵的文化基因。正如他所说:”人生可能会遇到很多选择,但永远不应该忘记自己的文化根源。”这种对根的坚守,成为他音乐创作的精神底色。

然而,倪成的独特之处在于,他拒绝将民族文化简单地博物馆化。深受50 Cent等西方音乐人影响的他,敏锐地发现了佤族语言的自然韵律与非洲节拍的奇妙契合。这种跨文化的音乐实验不是简单的拼接,而是基于对两种音乐传统的深刻理解。非洲节拍的活力与佤族山歌的质朴在他的作品中水乳交融,创造出一种既熟悉又陌生的听觉体验——对佤族听众而言,这是用新语言讲述的老故事;对全球听众而言,这是用熟悉节奏传递的陌生文化。

倪成的文化视野随着创作不断拓展。在专辑《阿克拉》中,他将加纳的”辣椒鸡蛋”与家乡的”橄榄蘸辣椒酱”并置,用味觉的相似性消解地理的遥远;在《One World》中,他唱出”不同的国家共享同一个祖国”,用音乐的普遍性弥合文化的差异性。这种创作实践印证了人类学家克劳德·列维-斯特劳斯的观点:”文化的多样性不在于彼此隔绝,而在于相互启发。”倪成用音乐证明,越是民族的,越能成为世界的,前提是找到那个能让不同文化共鸣的频率。

在中国当代音乐版图上,倪成并非孤例。KAWA乐队的佤族雷鬼、昊天的哈尼族电子乐、刘家良的琵琶爵士,都在进行着类似的跨文化探索。这种创作潮流的兴起,反映了当代中国艺术家的文化自信——他们不再满足于作为”文化活化石”被展示,而是主动参与全球文化对话,用创新赋予传统新的生命力。正如比利时钢琴家让-弗朗索瓦·马尔让受侗族音乐启发创作《Dong Fusion》所证明的,真正的文化交流永远是双向的。

倪成音乐现象的背后,是一个更为深刻的时代命题:在全球化浪潮中,如何既保持文化独特性,又能参与世界对话?他的实践给出了一个可能的答案——像阿拉松的石头一样,既扎根故土,又向世界敞开。那些曾让庄稼难以生长的石头,如今成为孕育文化创新的沃土。这或许就是倪成音乐最动人的隐喻:在看似贫瘠的文化碰撞地带,往往生长出最富生命力的艺术之花。

当《阿拉松》的旋律在东京的咖啡馆、纽约的地铁站、伦敦的健身房响起时,佤族的故事正在被赋予新的意义。倪成用音乐建造的,不仅是一座从西盟通向世界的桥梁,更是一个不同文化相遇、对话、互相启发的空间。在这个空间里,文化差异不再是隔阂,而成为相互理解的起点;地理距离不再遥远,因为音乐让心灵比邻。

从阿拉松到阿克拉,从佤族山歌到非洲节拍,倪成的音乐之旅告诉我们:文化的生命力不在于固守边界,而在于勇敢地走出去,在与他者的相遇中重新发现自己。这或许就是为什么他的音乐能同时治愈城市白领的焦虑,又能为世界打开一扇了解中国少数民族文化的窗口——因为它触及了人类共同的情感核心,同时又保持着独特的文化指纹。在这个意义上,倪成不仅是一位音乐创新者,更是一位文化对话的使者,用音符书写着属于这个时代的文化诗篇。