宝可梦系列的真实创作者Game Freak希望获得更多认可,而非一直被误认为是任天堂开发的游戏。

在许多人心中,“宝可梦”这个名字几乎与“任天堂”划上了等号。每当皮卡丘、妙蛙种子或是伊布的形象浮现,人们总会下意识地联想到那家以红蓝为主色调的游戏巨头。然而,在光芒万丈的IP背后,站着的是一个始终默默耕耘、却鲜为人知的独立工作室——Game Freak。

2019年,在Game Freak成立三十周年的特别节目中,系列核心制作人增田顺一坦言了一件让他困扰多年的事:“我差不多向200个人问过‘宝可梦是谁做的’这个问题,几乎所有人的回答都是任天堂。”即便到了今天,仍有人将他误认为是任天堂的员工。说这话时,他的语气中带着些许无奈,但更多的,是一种希望被看见的真诚渴望。

一、误解从何而来?

自1996年初代《宝可梦 红/绿》问世以来,这个系列就始终与任天堂的主机紧密绑定。从Game Boy到Nintendo Switch,宝可梦几乎从未离开过任天堂的硬件平台。这种“独占性”无疑强化了大众的认知关联。而任天堂在全球范围内的品牌影响力、市场推广能力和发行实力,也使得其名字更频繁地出现在公众视野中。

久而久之,一个典型的叙事形成了:宝可梦是“任天堂的游戏”,就像马里奥、塞尔达一样。而真正的创作者Game Freak,却逐渐隐入幕后,成为行业内部才知晓的“隐藏人物”。

二、Game Freak是谁?

事实上,Game Freak是一家完全独立的游戏开发公司。它由田尻智于1989年创立,最初甚至是一家业余爱好者组成的小型工作室。早期曾参与开发《马里奥》系列的插画和设计,后来因《宝可梦》一炮而红,却始终保持着自主运营的身份。

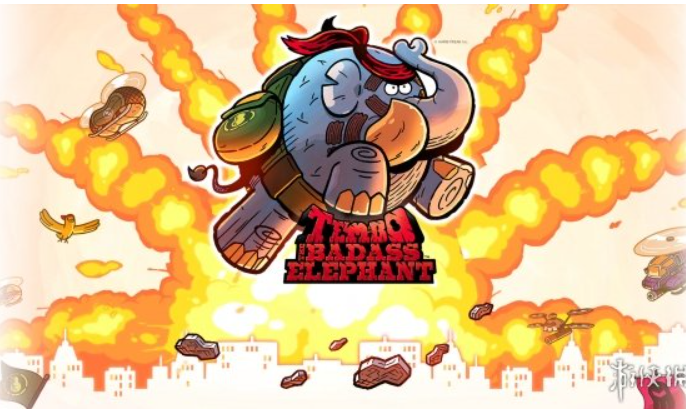

除了宝可梦,Game Freak也曾尝试开拓其他创作路径。例如2015年在多平台推出的动作游戏《坏象坦博》,以及2017年的机甲题材作品《千兆破坏者》。这些作品虽然未达到宝可梦级的成功,但足以说明他们并不甘于只做一个系列的“代工厂”,而是怀揣多元创作野心的游戏人。

三、为什么增田顺一希望“正名”?

增田顺一自《宝可梦》初代起就参与音乐创作与游戏设计,是系列发展中不可或缺的灵魂人物。他之所以多次表达“希望大家记住Game Freak”,并不是出于对任天堂的不满,而是源于对创作归属感的珍视,以及对团队身份的自豪。

这是一种创作者最本真的愿望:希望自己的名字与自己倾注心血的作品联系在一起。就像导演希望观众记住电影背后的自己,作家希望读者认出他的文字一样。Game Freak值得被记住,不仅因为《宝可梦》,也因为他们三十年如一日对游戏创作的热忱。

四、合作关系 ≠ 隶属关系

Game Freak、任天堂、Creatures三家共同成立了The Pokémon Company,专门负责宝可梦IP的全球管理与运营。也就是说,在宝可梦的品牌版图中,Game Freak是内容的核心创造者,任天堂是关键的平台方与发行方,而Creatures则负责卡牌、部分建模与衍生内容开发。三者协作,缺一不可,但并不代表谁属于谁。

这种模式既保障了创作的独立性,也借助任天堂的渠道优势实现了IP的最大化推广。只是在这个过程中,Game Freak的名字逐渐被品牌的光环遮蔽了。

结语:看见名字,记住创造者

增田顺一的呼吁,其实远远超出一家工作室的“正名”需求。它提醒着我们:在每一个成功IP的背后,都站着无数具体的、有血有肉的创作者。他们的名字值得被知晓,他们的付出应当被认可。

如今,Game Freak已步入第四十个年头,仍在持续推出新作、探索新的游戏可能。而作为玩家,我们也许可以在下一次聊起《宝可梦》时多提一句:“这是Game Freak开发的。”——这不是纠正谁的误差,而是对创作本身的一份致敬。

因为我们热爱的,不只是一个品牌、一个角色或一台游戏机,更是那群多年来默默为我们编织童年、延续感动的人。

本文基于2019年增田顺一在Game Freak三十周年节目中的发言及相关资料改写,旨在传递游戏幕后创作者的声音。